4라운드 – 1급 어린이의 교훈

오후 첫대국 상대자는 볼이 발그스레 달아오른 일본 어린이였다. 일본은 어린이 고수가 워낙에 많은 나라니까 어린이라서 상대가 쉽게 보이거나 했다는 것은 아니지만, 문제는 이름표에 쓰여진 그 어린이의 단위였다. 1급(一級).

오전대국만 놓고 본다면 나는 일본 초단의 하위레벨 정도 수준을 간신히 맞추는 것으로 자평을 하고 있었다. 그러니까 1급 보다야 상위레벨일 것이지만 그 차이가 어느 정도인지 영 감을 잡을 수 없었기 때문에 또 다른 긴장을 하지 않을 수 없었다. 좀 더 쉽게 말하면 1급 어린이에게 패한다면 더 이상 기대할만한 판도 없을텐데 하는 생각이 들었던 것이다.

백을 쥔 내가 노쿵 오프닝으로 갔던 것 같은데 정확한 기보는 아쉽게도 잘 기억이 나지 않는다. 다만 초반에 그 어린이가 어디 하나 잘못 둔 것을 응징한 후 그럭저럭 마무리까지 잘 몰고 간 판으로만 기억을 하고 있다.

분위기상으로는 낙승이었지만 중반 이후부터 나라면 여기 둘 것 같은데 하는 곳에 여지없이 두는 것을 보고 내심 놀라지 않을 수 없었다. 최소 내 실력은 되는 어린이였고 결국 초반의 실수가 없었다면 승부는 알 수 없었겠구나 하는 생각이 들었다.

어린 친구한테 승리한 직후 좀 좋아하기도 뭣한 어색한 분위기였는데 그 어린이는 참으로 진지한 구석이 있었다. 대국 내내 기보를 정성스럽게 적더니 돌을 걷어내려는 내 손을 멈춰달라는 사인을 보낸 후 종국 직후의 흑백 위치까지 일일이 다 색칠을 하는 것이다. 오델로 선생님께 배워서 하는 행동일지라도 그렇게 정성스레 열심히 기록을 하는 모습을 보고 있자니 나도 덩달아 진지한 기분이 들었다.

나는 최근에 무언가를 저렇게 열심히 정성스럽게 한 적이 있던가. 오델로 대회에 나와서도 그저 한판의 승리에만 집중하곤 했었는데 지금 저 어린이에게 오델로는 단순히 승부를 가리는 게임이 아니라 이미 하나의 도(道)가 되었구나 하는 생각이 들었다.

그 모습에 큰 감동을 받은 나 역시 다음 대국부터 기보를 기록하기로 마음먹었다. 결국 그 1급 어린이는 나에게 오델로라는 것이 단순한 게임 이상의 것이 될 수 있음을 느끼게 해주었고, 그 대상에 다가서는 방법으로 경건한 기보 작성의 모습을 시현해준 셈이 되었다.

어쩌면 이 어린이로부터 내가 진짜로 얻은 것은 승점이 아니라 오델로를 대하는 자세와 그 경건하고 진지한 마음인지도 모른다. 매우 큰 교훈을 얻은 것이다.

5라운드 – 죽여주는 닭도리탕

우여 곡절 끝에 2승 2패. 남은 3판중 1판만 더 이기면 평작은 되는 성적이 된다. 일본 명인전에 첫 출전해서 평작이면 사실 나로서는 그렇게 아쉬워할 일은 아니다. 한 판 한 판 집중만 잘하자 생각하고 상대를 찾아 주어진 테이블로 향했다.

5라운드 내 앞에 앉은 상대는 20대 중반 정도로 보이는 거구의 젊은 2단 친구였다. 덩치도 크고 땀도 많이 흘리는, 뚱뚱하다기보다는 골격 자체를 크게 타고난 체형. 돌 색깔을 가리는데 목소리도 꽤 컸었다. 뿔테 안경을 썼기 때문에 인상이 험악하다거나 하는 느낌은 아니었지만 체구가 크니까 앞에 앉아 있는 것만으로도 뭔지 모를 위압감을 느끼게 되었다. 내가 이 친구의 외모 얘기를 좀 자세히 쓰는 이유는 이 글을 읽는 분들에게 대국 중 내가 느꼈던 감정을 최대한 전달하고 싶기 때문이다.

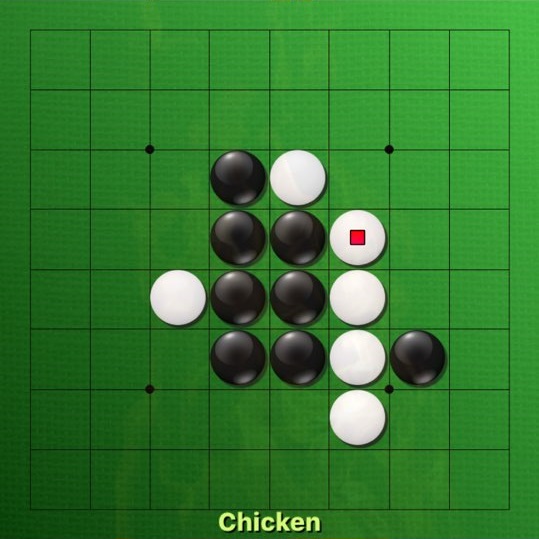

또 다시 백을 쥐게 된 나는(대부분의 판에서 백이 나오고 있다) 상대가 무슨 오프닝으로 나오려나 가슴을 졸이며 직각으로 몇 수 두었는데 상대가 들고 나온 오프닝은 로즈빌. 거기에 나는 “chicken”으로 응수했다.

여기다 두자 그의 입에서 새어 나온 말, “토리...(とり...)” 토리는 우리말로 새 또는 닭이라는 뜻이다. 오델로 퀘스트에 chicken이라고 소개 되었으니 닭이라는 뜻으로 한 말이었을 것 같은데, 혼잣말을 주위 사람 신경 안쓰고 내뱉는 폼이 이 오프닝을 잘 알아서 그런 건지 잘 몰라서 그런 건지는 몰라도 대국 끝날 때까지 혼자 중얼중얼 부산스러운 스타일일까 하는 염려가 되었다. 그리고 그 예감은 여지없이 적중하고 만다.

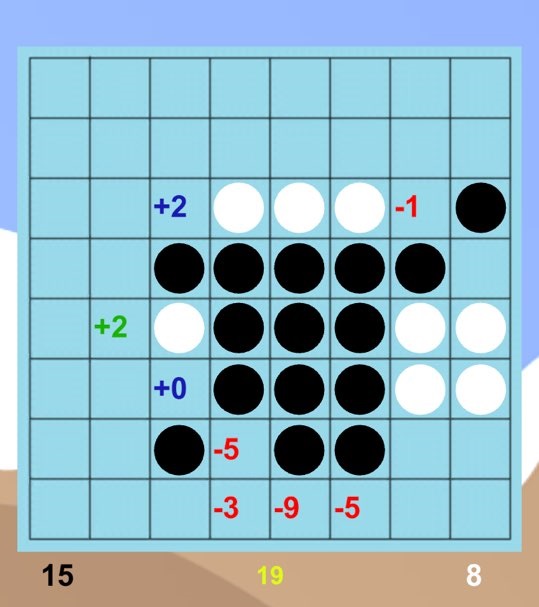

초반인데 이 장면이 기억나는 이유는 전에는 한번도 C3의 곳에 둬본적이 없는데도 이 순간에는 수읽기를 하다 보니 그곳이 좋아보였기 때문이다. 그리고 승부를 조금이라도 해본 사람이라면 잘 알겠지만 일이 될라치면 좋은 자리(상대가 잘못 받게 되는 자리)가 대국중에 이상하게 눈에 들어온다. 돌이켜보면 이 판이 잘 풀릴 수 있었던 까닭이 이 수부터라고 감히 얘기할 수 있는 것이,

상대도 이 수를 처음봤는지 한참을 장고 하다가, 고개를 갸우뚱하면서 B6의 곳에 돌을 놓았던 것이다!

보다시피 –10 정도의 자리였는데 물론 이 이후에 엎치락뒤치락 하면서 균형을 맞춰나가긴 했지만 상대는 여기서부터 좀 스탭이 꼬이기 시작했던 것 같다.

안그래도 그는 큰 소리나게 딱딱 돌을 뒤집고 시계를 탁탁 치면서 두고 있었는데 이 즈음부터 그 소리가 더욱 거칠고 커져버린 것을 보면 잘 알 수 있다.

“탁탁탁. 퍽!퍽!”

뭔가 진행이 무지 마음에 안드나보다 하면서 나는 그냥 열심히 두어나갔다.

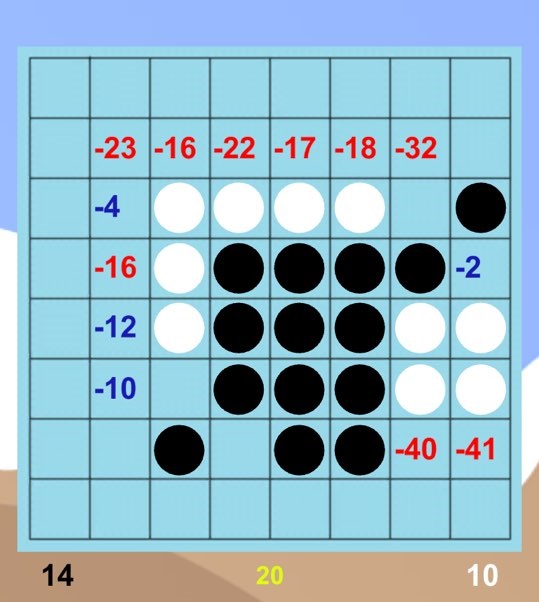

중반을 지나 종반으로 넘어갈 무렵 판은 어지러워졌지만 나는 필사의 집중을 하고 있었다. 무언가 상대의 착수가 계속 꼬이고 있는 듯한 느낌이 집중할 수 있게 해준 영양분이 된것 같다.

‘아무래도 여기서 결단을 내는 수가 있을 것 같은데...’

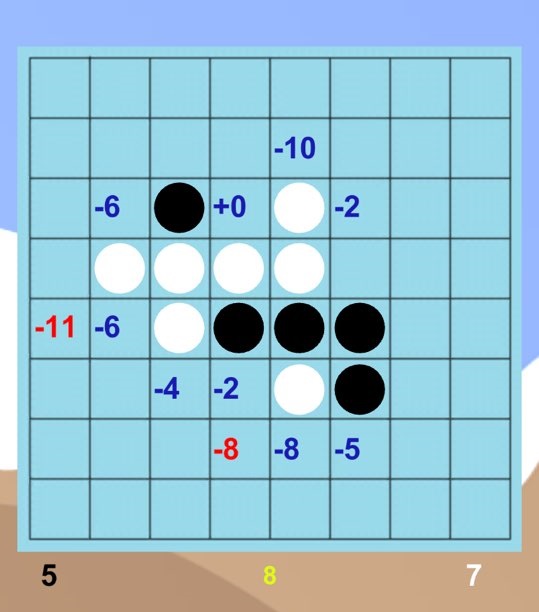

10여칸 정도 남았을 무렵, 찬찬히 판을 내려다보니 대각열 c스퀘어에 상대가 못들어 오게 하는 수가 보였고 그대로 엔딩을 밟아나갔다. 상대도 느릿느릿 최대한 신중하게 두다가 상변c스퀘어에 못 둔다는 것을 알고는 당황한 듯 돌을 놓으려다 말고 놓으려다 마는 행위를 반복했다. 이 때 괴로운 듯 내뱉은 한마디는 이거였다.

“스게... (すげぇ)”

여기서 스게의 뜻을 살펴보자. *[감동사] [속어] ‘すご(凄)い’(스고이)의 구어체로 주로 젊은남자들이 회화체에서쓰는 말:... すごい[凄い] (스고이) [형용사] 1.무섭다. 2.굉장하다; 지독하다; 대단하다

그러니까 그는 엔딩에서 흑이 두지 못하는 곳이 발생했다는 것을 알고는 (‘무섭군’ 이라고 했을 것 같지는 않고) ‘굉장하군...’정도의 뜻으로 말했을 것이다. 그런데 속어라고 사전에 되어 있으니 보다 구어체적으로 번역한다면 ‘죽이네...’라고 번역할 수도 있지 않을까?

대국 종료후 오델로 퀘스트 아이디를 물어보니 2200대는 두는 친구였다. 객관적인 실력이 나보다 위인 상대를 꺾고 3승째를 올렸으니 횡재를 한 느낌이 들었다. 아무튼 닭도리 오프닝으로 열심히 둬서 승리를 가져온 5라운드는 개인적으로 전체 7판 중 가장 죽여주는 판으로 기억될 것 같다.

(여러분께 하나 고백할 것이 있어요. 4라운드에서 감화를 얻은 뒤로 5라운드부터는 기보를 적었습니다만, 그래서 그것을 가지고 보다 상세하게 후기를 쓰려고 했습니다만, 기보용지를 그만 분실하고 말았습니다. 성심껏 기록했는데 잃어버렸다는 것을 알고 일본에서 참 망연자실했었네요. 여러분께 죄송하다는 말씀 전하고 싶습니다, 실행하는 것도 중요하지만 지키는 것은 더욱 중요한 것 같습니다... 흑.흑.)

6라운드 – 기세에 눌리다

어찌하다보니 3승2패가 되어 있었다. 일본의 전국대회이므로 고수들도 5승을 하는 경우가 일반적이라고 알고 있는데 (그날 컨디션 좀 더 좋은 사람이 6승 이상) 확률적으로 내가 이번에 만날 상대가 제법 고수일 수 있겠다고 생각했었다.

하지만 결론부터 말하면 그런 생각은 할 필요가 없는 것이었다. 왜냐하면 그런 생각들이 상대를 쓸데없이 두려운 존재로 인식하게 만들 가능성이 있기 때문이다.

나랑 두게 될 20대 중후반의 2단 남자가 대국 전 옆자리 지인하고 하는 얘기를 듣게 되었다. (차라리 알아듣지 못했으면 좋았으려나)

“몇 번 졌어?”

“두 번, 무라카미상하고 스에쿠니상에게.”

대화를 하던 지인은 뭐 질 수도 있는 사람한테 진거네 정도로 대답을 했던 것 같다. 나는 일본 초단한테 1번, 2단한테 1번 졌는데 그는 전성기가 지났다고는 해도 9단에게만 2번 진것이었다. 같은 3승 2패라도 질은 하늘과 땅차이였다.

심지어 그는 돌 색깔을 선택할 기회를 가졌을 때도 흑백을 선택하지 않고 비겼을 때 이기는 카드를 선택했다. 무언가 고수의 풍모가 물씬 풍겼다. 패리티라도 좀 가져오려고 백을 선택하는 내가 이유 없이 초라한 하수처럼 느껴졌다.

그 당시 자각하지는 못했으나 돌이켜보면 이때부터 나는 꼬리를 내리기 시작했던 것 같다. 무언가 나보다 고수구나 하는 생각이 들면서 대국전부터 쓸데없이 주눅이 들어버린 것이다. 내가 승부사로서의 자질을 눈꼽만큼이라도 가지고 있기는 한 걸까. 모름지기 승부사라면 누구와 만나도 맞짱을 뜰 수 있는 용기와 기백이 있어야 하거늘.

늘 그렇듯 백을 쥐고 노쿵으로 받았는데 상대는 거의 노타임으로 F3의 곳에 두었고 (전매특허인 듯 했다) 그 자리는 안타깝게도 겪어본 경험이 별로 없는 자리였다. 장고하면서 두다가 너무 긴장을 했는지 20여수 언저리에서 수순 하나를 놓쳤고 그때부터 원사이드로 밀리고 말았다.

나보다 센 사람에게 진 것이 이상한 일은 아니지만 두기 전부터 몸이 굳은 바람에 비명도 한번 못 질러보고 죽은 것 같아 매우 아쉬움이 남았다. 허탈한 마음으로 대국 종료 후 대국장 주변을 서성이고 있으니까 스마트폰으로 복기해보던 그가 다가와 친절하게도(?) 나의 패착을 설명해주었다. 나도 그 부분에서 앗차 싶었다며 멋쩍게 허허허 웃고 말았다. 오델로 퀘스트 아이디를 물어봤더니 그 역시 온라인에서 자주 보던 2200대의 알아주는 강자였다.

어쨌든 복면 가수가 가면을 벗고 정체를 드러내듯, 하나하나 정체가 드러나는 온라인 고수들의 실물을 보는 재미라면 재미도 쏠쏠했음을 고백하는 바이다. (더 많이 물어보고 다녔어야 했나?)

어느덧 이제 마지막 한 판만을 남겨놓고 있었다. 혹시라도 내가 4승이라는 아주 훌륭한 성적을 낼 수 있을까.

-계속-